2020年4月〜9月

9月の話題

|

|

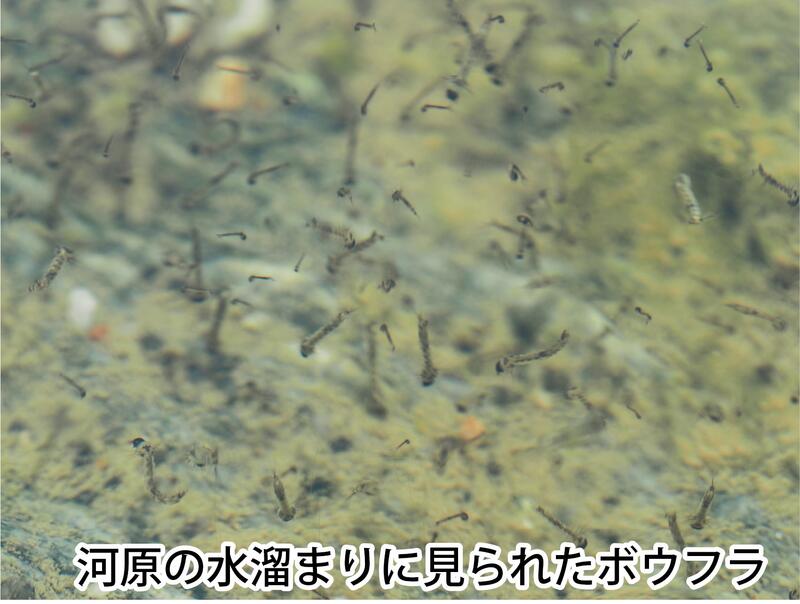

ボウフラが河川敷の水溜まりにたくさんいました。ボウフラはカの幼虫で、 くねくねとはねるように泳ぐ姿が独特です。同所で蛹も見られました。 背中にある呼吸管を鬼の角に見立てて、オニボウフラと呼ばれます。 成長が早く、卵から成虫まで2週間ほどです。この幼虫たちもすぐ成虫になることでしょう。 |

|

|

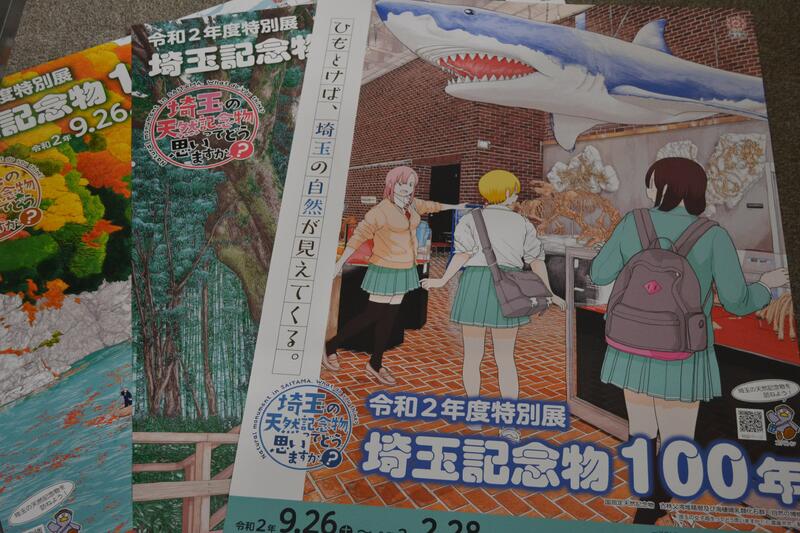

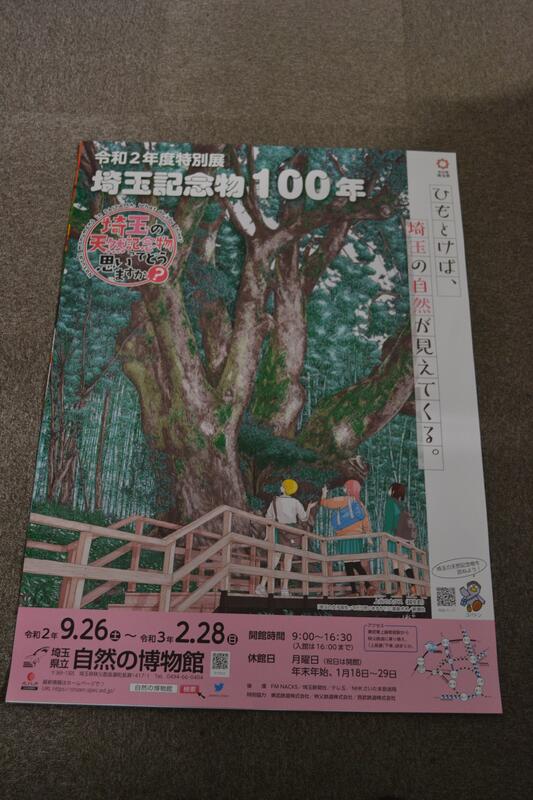

9月26日(土)から開催予定の特別展「埼玉記念物100年」の 展示準備が進行中です。現在ご覧いただけない企画展示室の中では、 展示を待つ動物たちの姿が…。 展示予定の鳥たちも、ちょっとだけ写真でご紹介。お楽しみに! |

|

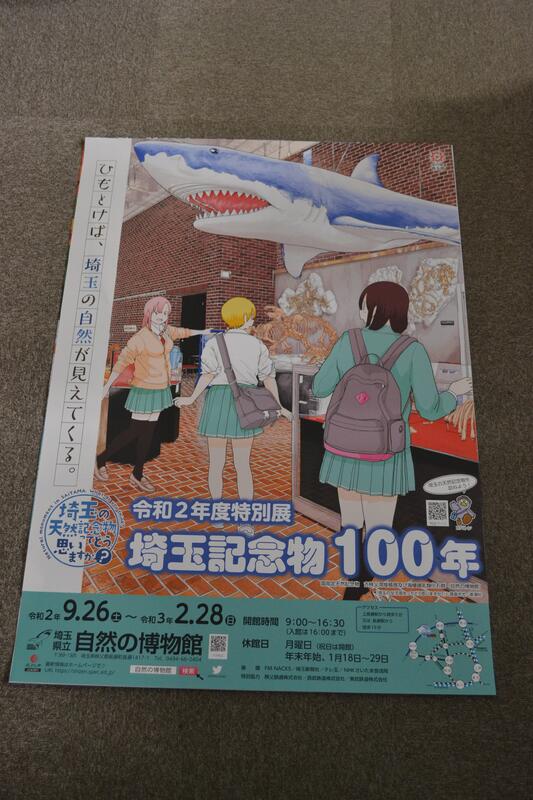

|

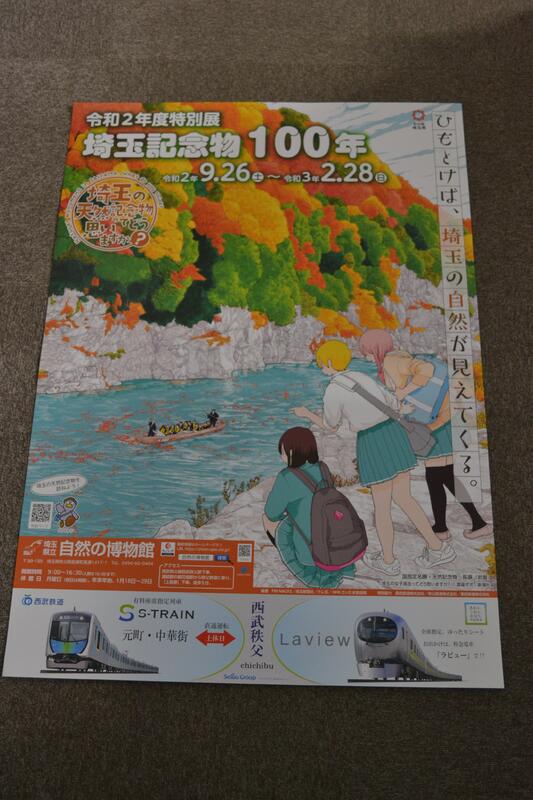

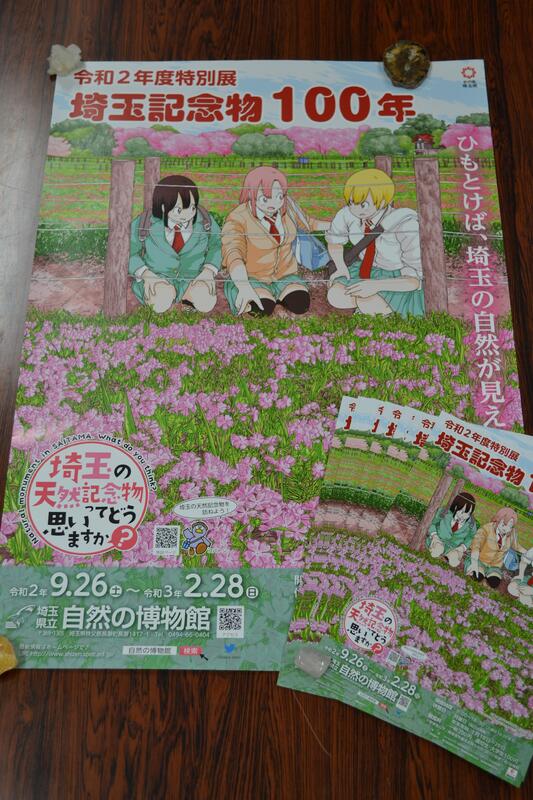

特別展「埼玉記念物100年」では、秩父鉄道様、西武鉄道様、 東武鉄道様の特別協力をいただき、鉄道駅へのポスター掲出を おこないます。鉄道会社別に3種類のデザインがあり、 天然記念物や博物館を訪れるキャラクター達が描かれています。 展示と併せて天然記念物に親しみを持っていただければと思います。 |

|

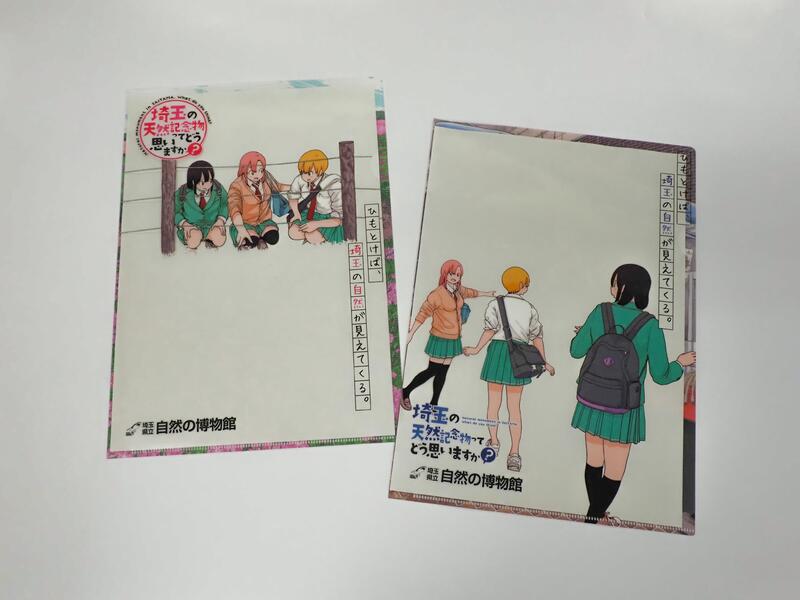

特別展「埼玉記念物100年」では関連グッズとして 「埼玉の女子高生ってどう思いますか?」のキャラクターが描かれた クリアファイル2種類を9月26日から販売いたします(税込み300円)。 それぞれ自然の博物館と国指定特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」 を訪れているイラストとなっています。 |

|

キャラクターを手前、背景を奥に印刷し、紙を挟むとキャラクターが 浮き上がる仕様です。さらに当館で配布する 「埼玉おすすめ天然記念物MAP地質編・動植物編」をそれぞれ開いて挟むと、 国指定天然記念物「取方の大露頭」、 県指定天然記念物「元荒川ムサシトミヨ生息地」を訪れた構図に早変わりします。 |

|

特別展関連リーフレット 「埼玉おすすめ天然記念物MAP(地質編・動植物編)」も 同様に26日から当館にて配布いたします。 県内の天然記念物や、それに類する重要な場所を紹介し、 埼玉の大地の成り立ちや自然環境、天然記念物の豆知識も 掲載する盛りだくさんのリーフレットになっています。 |

|

|

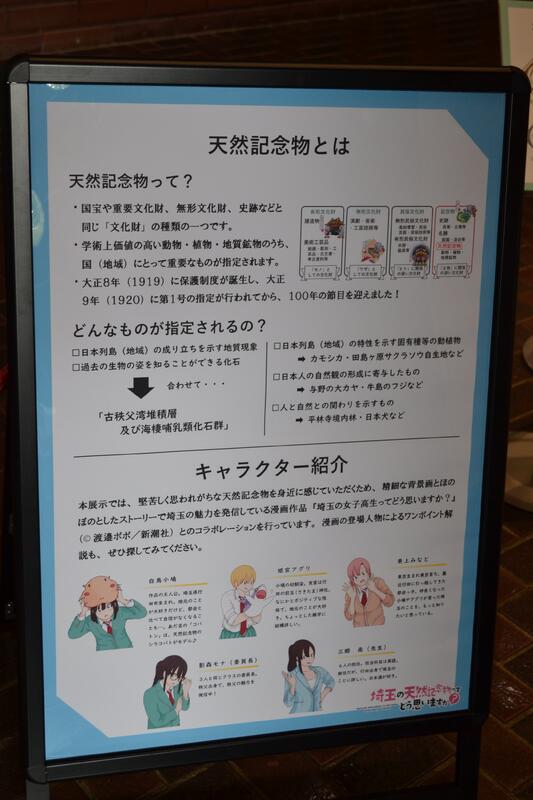

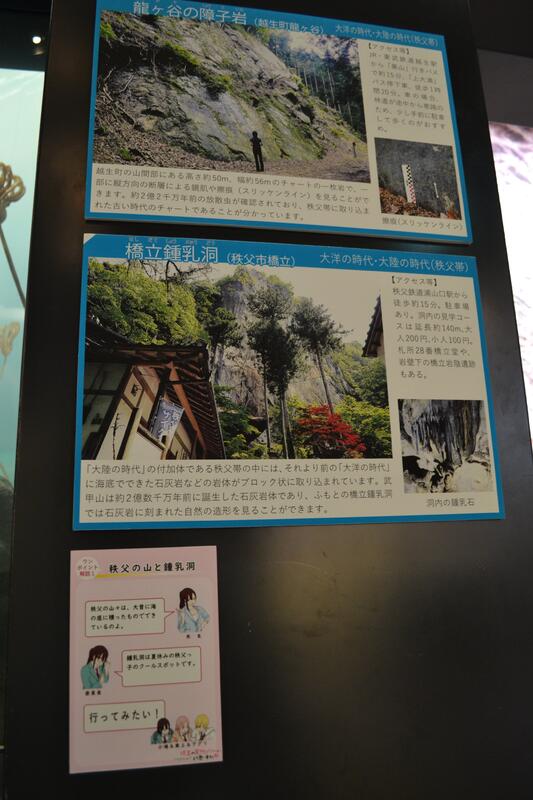

開催中の特別展「埼玉記念物100年」では、かわいい キャラクター達が展示のワンポイント解説をしています。 堅苦しく思われがちな天然記念物も身近に感じさせて くれますね。展示をご覧の際には、ぜひ探してみてください。 |

|

|

長瀞では過ごしやすい気温と静かな虫の音に、秋の訪れを感じます。 足元ではヒガンバナが咲き、小さな秋を見つけることができます。 ぜひ、身近な自然の変化に意識を向けてみてください。 |

8月の話題

|

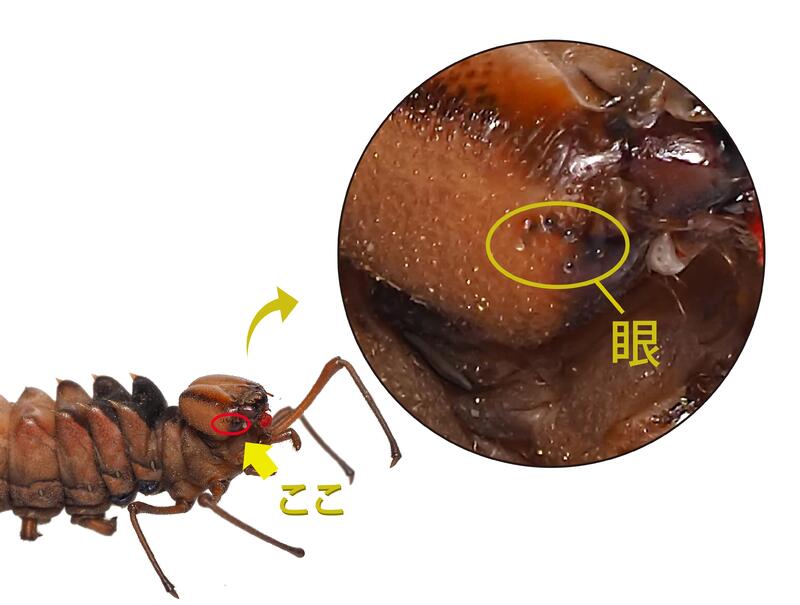

昆虫の「眼」は頭部にあります。チョウなどの幼虫の眼は どこについているのでしょう? 先日ツイートしたシャチホコガの幼虫を見てみると、 口の両隣に小さな点があるのがわかります。これが幼虫の 眼です。左右に6個、合計12個あります。 小さくつぶらな瞳?がかわいいですね! |

|

|

博物館の敷地内でヤブランが花期をむかえています。 遠目では紫色の花が沢山咲いているように見えますが、 開いた花はごく一部。開いた花だけでなくつぼみや咲き 終わった花、茎も紫色をおびることで花序全体を目立たせて、 花粉を運ぶ昆虫たちへのPR効果を高めていると考えられます。 |

|

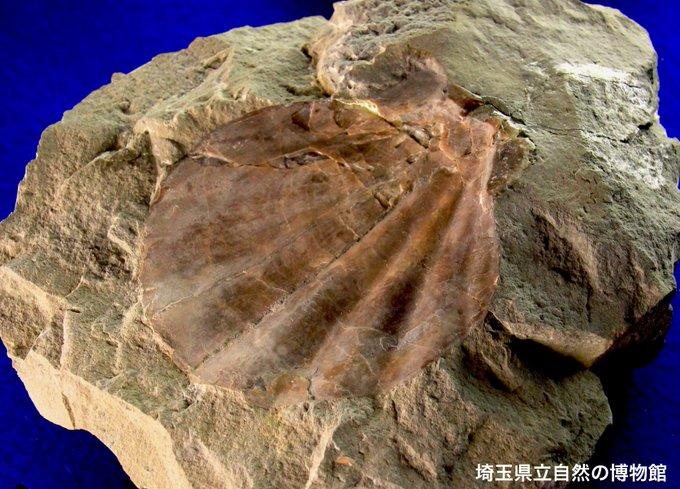

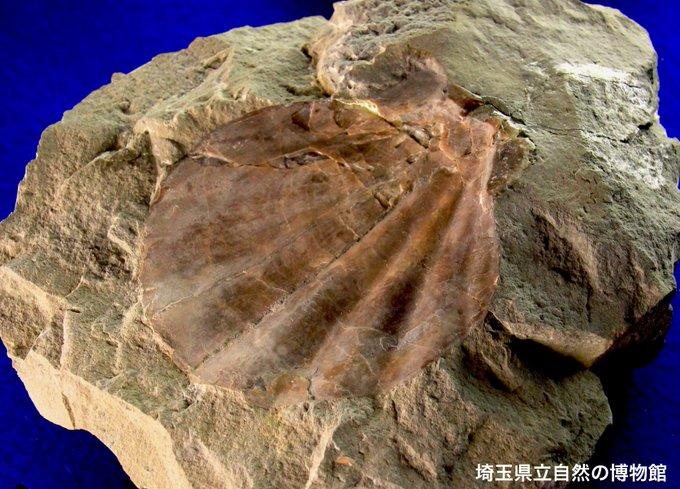

恐竜時代を代表する二枚貝「サンカクガイ」 三角形の殻が特徴的な二枚貝で中生代のジュラ紀〜白亜紀に繁栄。 本県では小鹿野町の地層から化石が見つかっています。新生代に 入るとサンカクガイのほとんどの種は絶滅し、現在は数種が オーストラリア周辺の海に生き残っており“生きた化石”と 言われています。 |

|

貝殻に穴を開けたのは? 貝化石を観察すると、人が加工したような丸い穴が開いている ものがあります。犯人は、巻貝の仲間であるツメタガイの一種。 二枚貝や巻貝に覆いかぶさり、酸で殻を溶かしながら歯舌を 使って穴を開け、中身を食べます。化石を詳しく調べると、 生物の死因を推定することができます。 |

|

当館学芸員が栽培中のオオルリソウ。青紫色の花が咲き終わり、 3mmほどの果実が付きました。拡大して観察するとその造形に びっくり!大きなトゲの表面に、小さく透明な逆トゲが沢山 生えていて、光を当てるとキラキラと輝きます。オオルリソウの 果実はこのトゲで動物などに付着し、遠くへと運ばれます。 |

|

残暑厳しい中、博物館の敷地にてミツデカエデが赤い新芽を 伸ばしていました。夏場の二次的な新芽を「土用芽(どようめ)」 と呼びます。土用芽の有無は樹種や生育環境によって決まるようで、 隣のハウチワカエデにはみられませんでした。皆さんもぜひ、 身近な木々の「夏の芽吹き」を探してみてください。 |

|

9月26日から開催予定の特別展 「埼玉記念物100年-埼玉の天然記念物ってどう思いますか?-」 ポスター・チラシ発送のための作業をおこなっています。お近くで チラシを見かけましたら、ぜひお手に取ってくださいね。 ホームページでは展示の紹介もしています。 |

7月の話題

|

倒木にたくさんのツリガネタケを見つけました。 写真の奥と手前で、生えている向きが 90度違っているのが分かります。かたいきのこの多くは、 地面と水平に成長します。このため、その向きを観察すれば、 枯死した木がまだ立っている時に発生したか、 倒れた後で発生したか、推測することができます。 |

|

チャイロスズメバチが事務室に飛び込んできました。 樹液周りに見られ、女王蜂がモンスズメバチなどの巣を 乗っ取るという変わった生態しています。 以前は「幻のスズメバチ」と呼ばれ山地にのみ生息する 希少種でしたが2000年以降分布が拡大し、 県内では山地から平野部までの広い範囲で見つかっています。 |

|

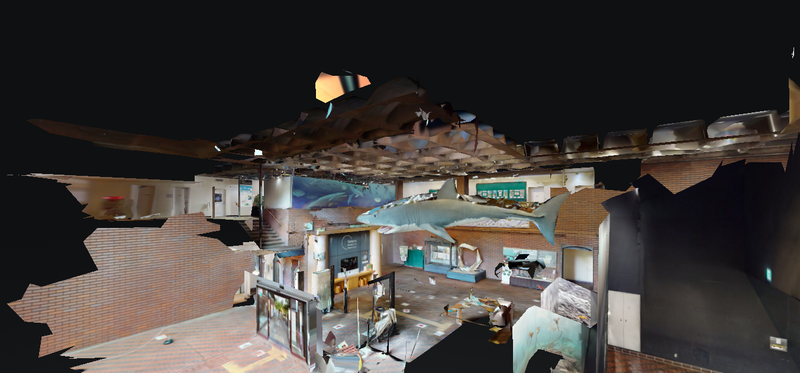

web上で当館展示室の見学ができる「バーチャル展示室」が オープンしました。展示室内を見学できるだけでなく、 解説や動画も見られるようになっています。ぜひ、ご覧ください。 |

|

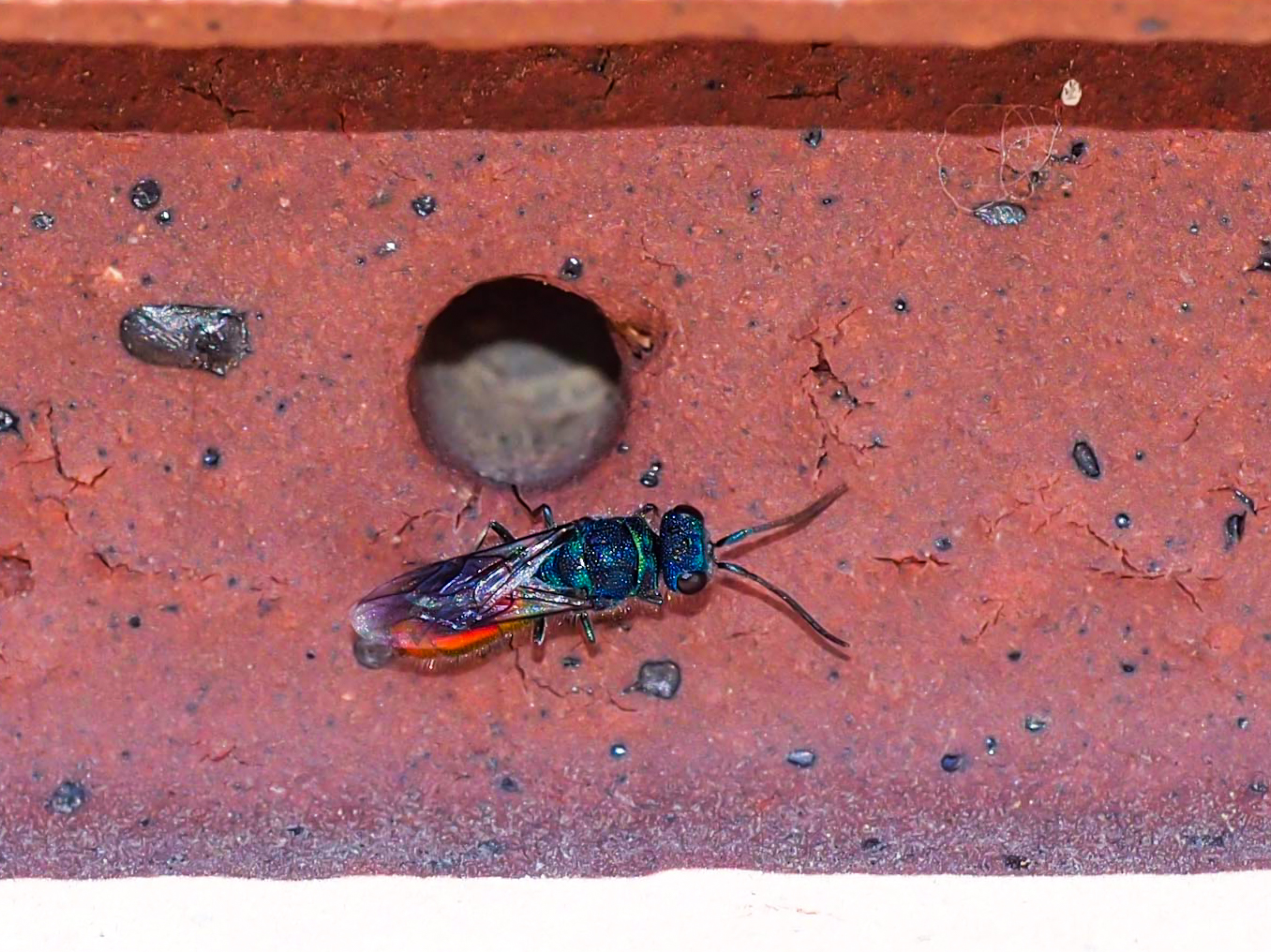

青い金属光沢が美しいアナバチの仲間、ヤマトルリジガバチを 館内で発見しました。泥を集めて樹皮や建造物の隙間などに 巣を作るハチで、里山では人家の周りでよく見られます。 博物館の窓の隙間に巣を作ったこともあるので、 今回も巣を作ろうとして館内に入ってしまったのでしょう。 |

|

ついに公開!バーチャル自然博。これで家でも当館を楽しむことが できます。さらに展示には出ていないこだわりポイントの解説、 普段とは違う視点からの映像など楽しい要素は盛沢山!家で見るも 良し!来館前の予習に使うも良し!実際に観覧しながら見るも良し! 使い方はあなた次第!ぜひご利用ください。 |

|

職員が館の庭で異様な形の幼虫を発見しました。 これはシャチホコガというガの幼虫です。クヌギや カエデなどの葉を食べ、のけ反ってシャチホコの様な 姿勢で威嚇します。 この姿勢も独特ですが、何よりも異様なのは伸長した 中・後脚でしょう。脚を大きく広げる姿が印象的で 一度見たら忘れられません。 |

6月の話題

|

【中身はきっと美味だった?〇チチブサルボウ】 アカガイは美味しく、寿司ネタとして有名で、現在も 多くの地域で養殖されています。チチブサルボウが現在も 生きていれば、とても美味しい貝だったのかもしれません。 |

|

|

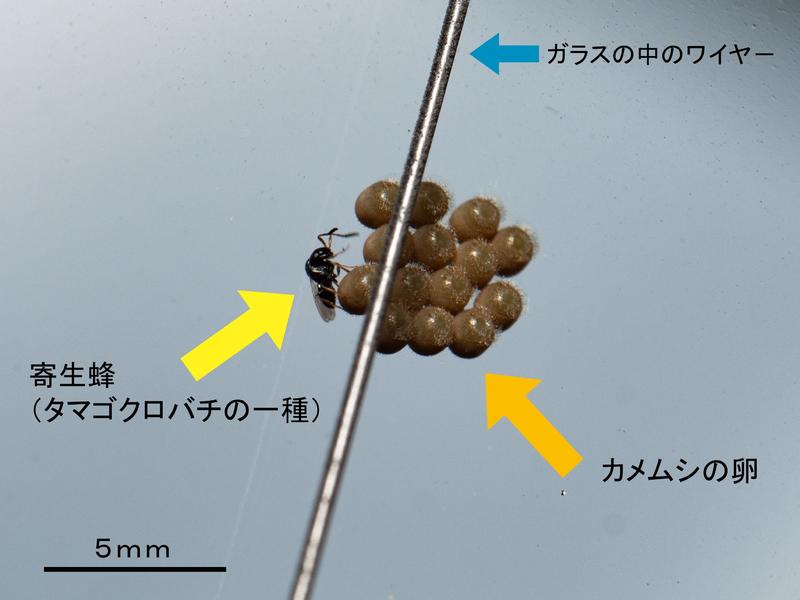

2階トイレの窓ガラス(外側)にカメムシの卵を発見! |

|

企画展「地図と模型で見る埼玉の大地」の展示物から 「プレート形状模型」を動画でご紹介します。職員が 手づくりした積層模型です。関東地方の地下にプレートが 沈み込む様子が視覚的にお分かりいただけます。 ぜひ、ご覧ください。 |

|

|

企画展「地図と模型で見る埼玉の大地」で展示している 「日本海拡大模型」です。日本列島がどのようにして形成 されたのかを紹介しています。 (模型は千葉県立中央博物館作成) |

|

|

博物館展示には、植物の”レプリカ”が使われています。 レプリカと聞くと偽物じゃないか、と思われるかも しれませんが、一つ一つが職人の手によって作られた ものであり、学術的な価値を持った工芸品です。 展示をご覧になる際には、その細かな造形にぜひ注目 してみてください。 |

|

企画展「地図と模型で見る埼玉の大地」の展示物から 「富士山プロジェクションマッピング」をご紹介します。 地形模型とプロジェクターを組み合わせて、 富士山の形成史をわかりやすく案内しています。 (千葉県立中央博物館作成) |

|

|

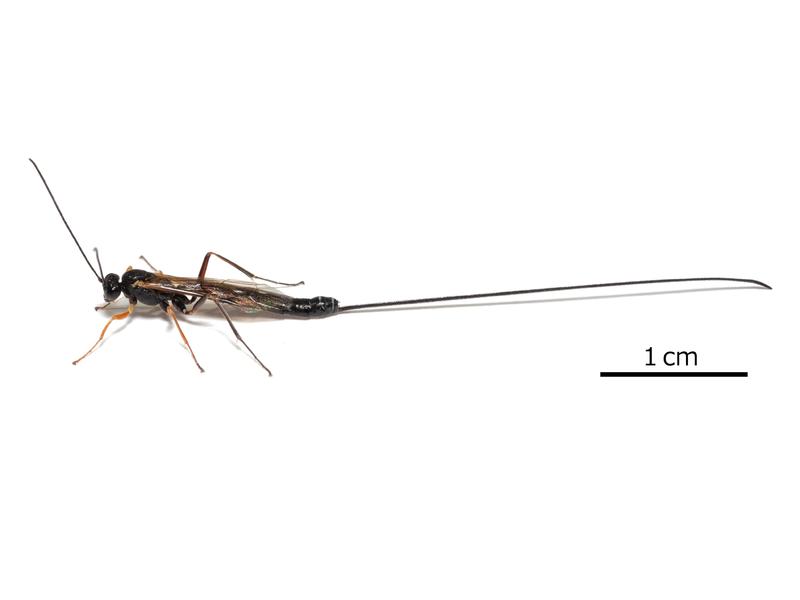

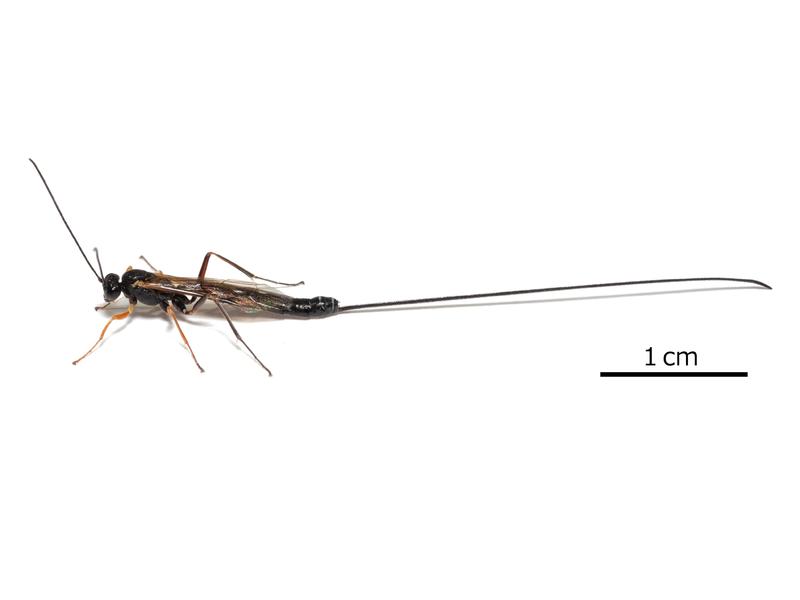

博物館のアカマツで寄生蜂のヒメバチの仲間が |

|

【秩父の名を冠する貝〇チチブホタテ】 秩父盆地の化石を研究した菅野博士によって命名されました。 現在ホタテガイは寒い海を好みますが、チチブホタテは 亜熱帯域の貝と共に産出することから、 温かい海を好んでいたと考えられます。 |

|

博物館のイロハモミジの樹皮に、 殻の直径2mmほどの小さなカタツムリが 暮らしています。長瀞町史には マルナタネガイと記載されています。 菜種のような微小な貝というネーミングです。 ほとんど動かないようで、どんな暮らしぶりを しているのか、とても気になります。 ご来館の際は探してみてください。 |

|

博物館周辺の林には、金属光沢をもつ美しい |

|

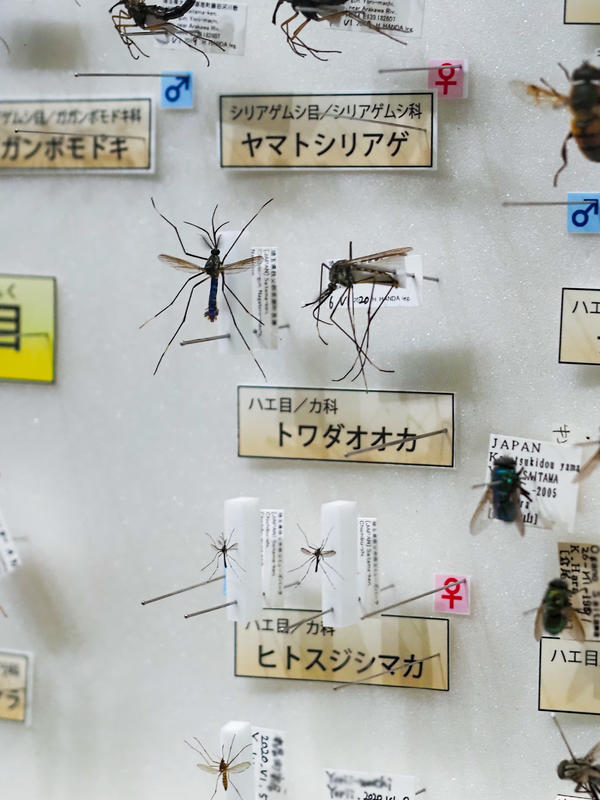

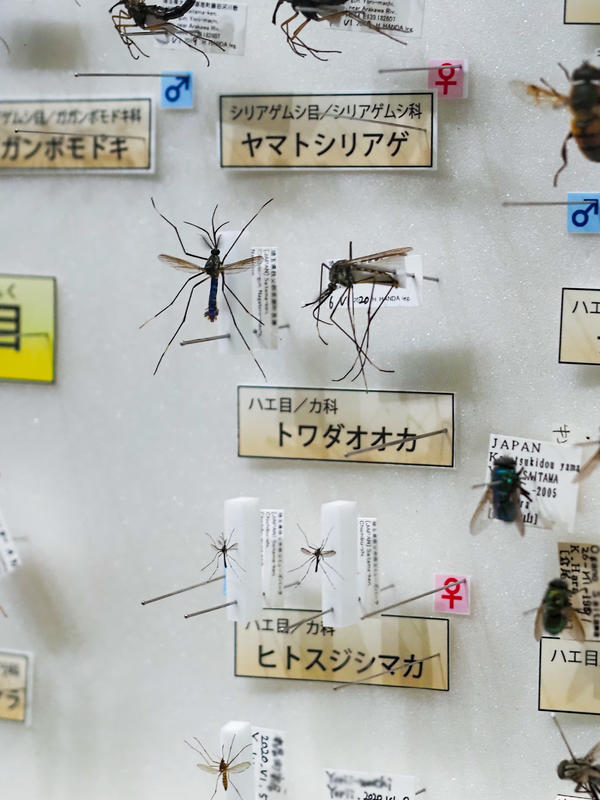

日本最大の蚊、トワダオオカの標本を |

|

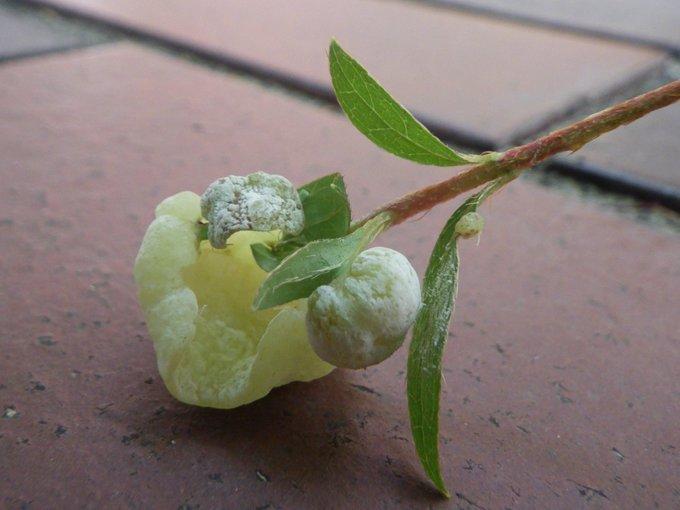

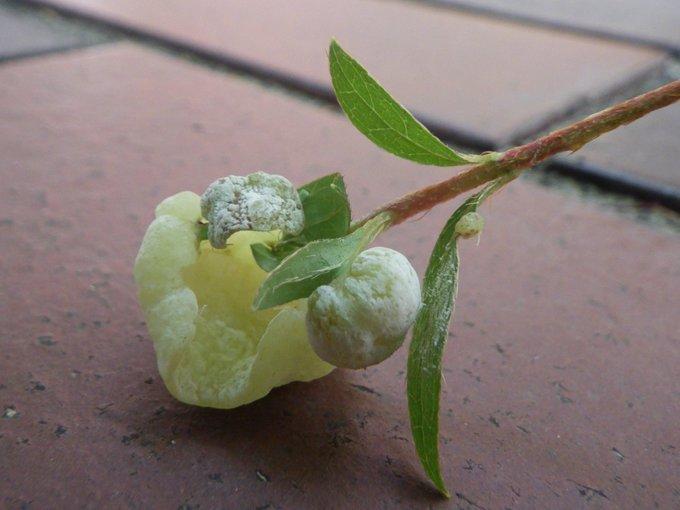

サツキの枝先に、お餅のような膨らみを見つけました。 もち病菌と呼ばれるグループの菌類が、植物の細胞を 変異させてできた「菌えい」です。昆虫などが作る 「虫えい(虫こぶ)」はよく知られていますが、 同じような見た目の菌類が生じさせるものもあります。 白い粉状の部分から胞子を飛ばします。 |

|

昆虫の蛹の体内は、幼虫時の組織が変化して |

|

|

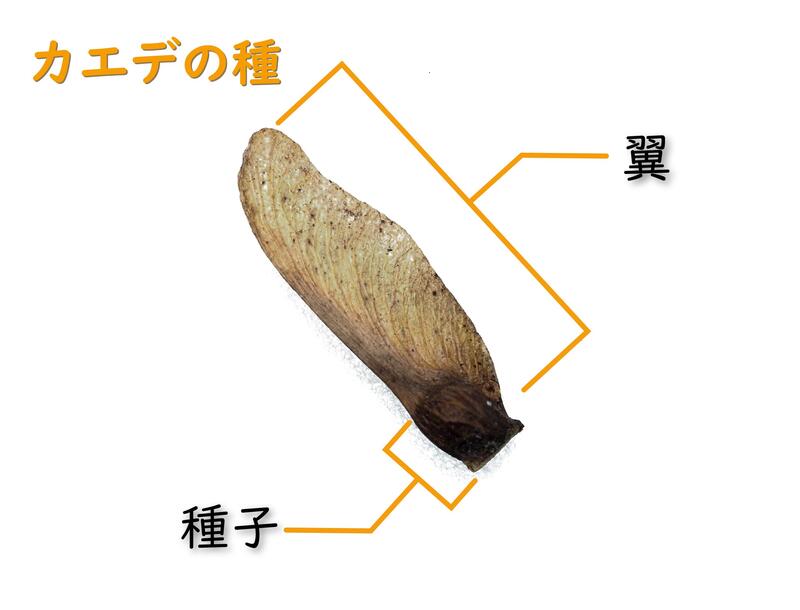

屋上の清掃中、角にたまった落ち葉の中から植物が 発芽しているのを見つけました。 種類はイロハモミジのようです。 そのため、カエデの木より高いところにある屋上まで 飛んできたのでしょう。 |

|

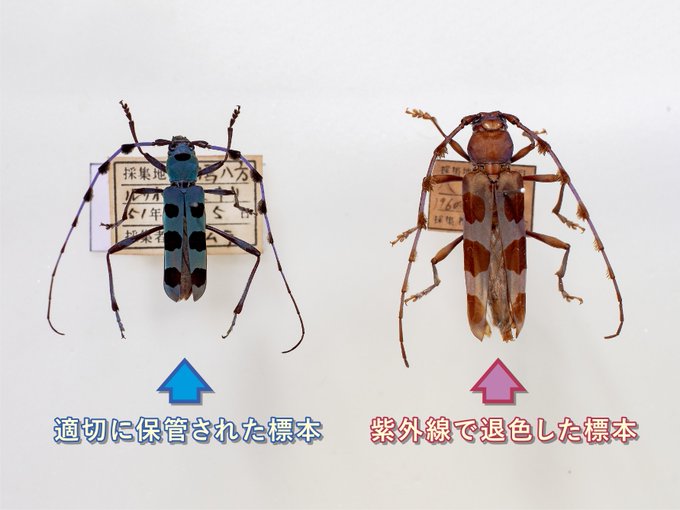

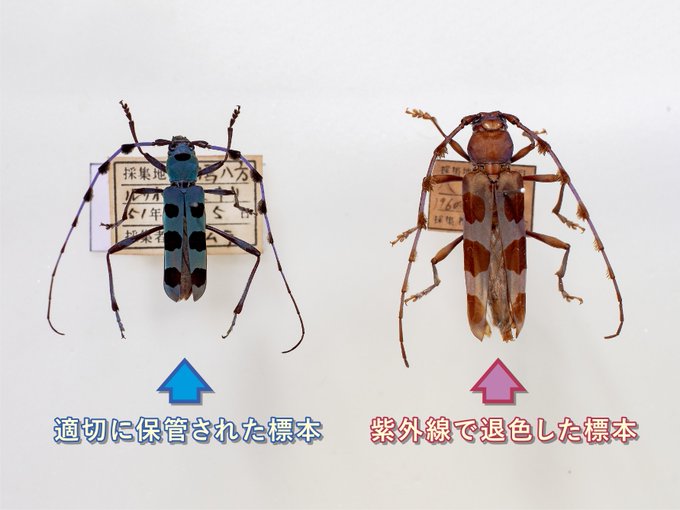

画像はどちらも40年以上前に採集された ルリボシカミキリです。 左は暗所で保管された標本、右は長期間紫外線に 当たり色褪せた標本です。標本は紫外線を受けると 退色し、劣化します。退色すると元の色には戻せないので、 標本を適切に管理し保存することは、 とても重要なお仕事です。 |

|

|

長瀞渓谷の岩場では野生バラの一種、テリハノイバラ(照葉野茨)が 花を咲かせています。和名の通り、本種の葉は発達したクチクラ層に ]由来する光沢を持ち、乾燥や強光に耐えることができます。岩上は 乾燥しやすく強烈な日光にもさらされます。限られた植物がこの過酷 な環境に適応し、生育しています。 |

|

苔むした倒木からオレンジ色のきのこが出ているのを 見つけました。掘りだしてみると…根元にはガの蛹が! サナギタケという冬虫夏草です。漢方薬としても知られ ますが、正体は昆虫に寄生して生きる菌類の一種。 森で特定の昆虫が大発生した時には、その数を調節する 役割を果たすとも考えられています。 |

|

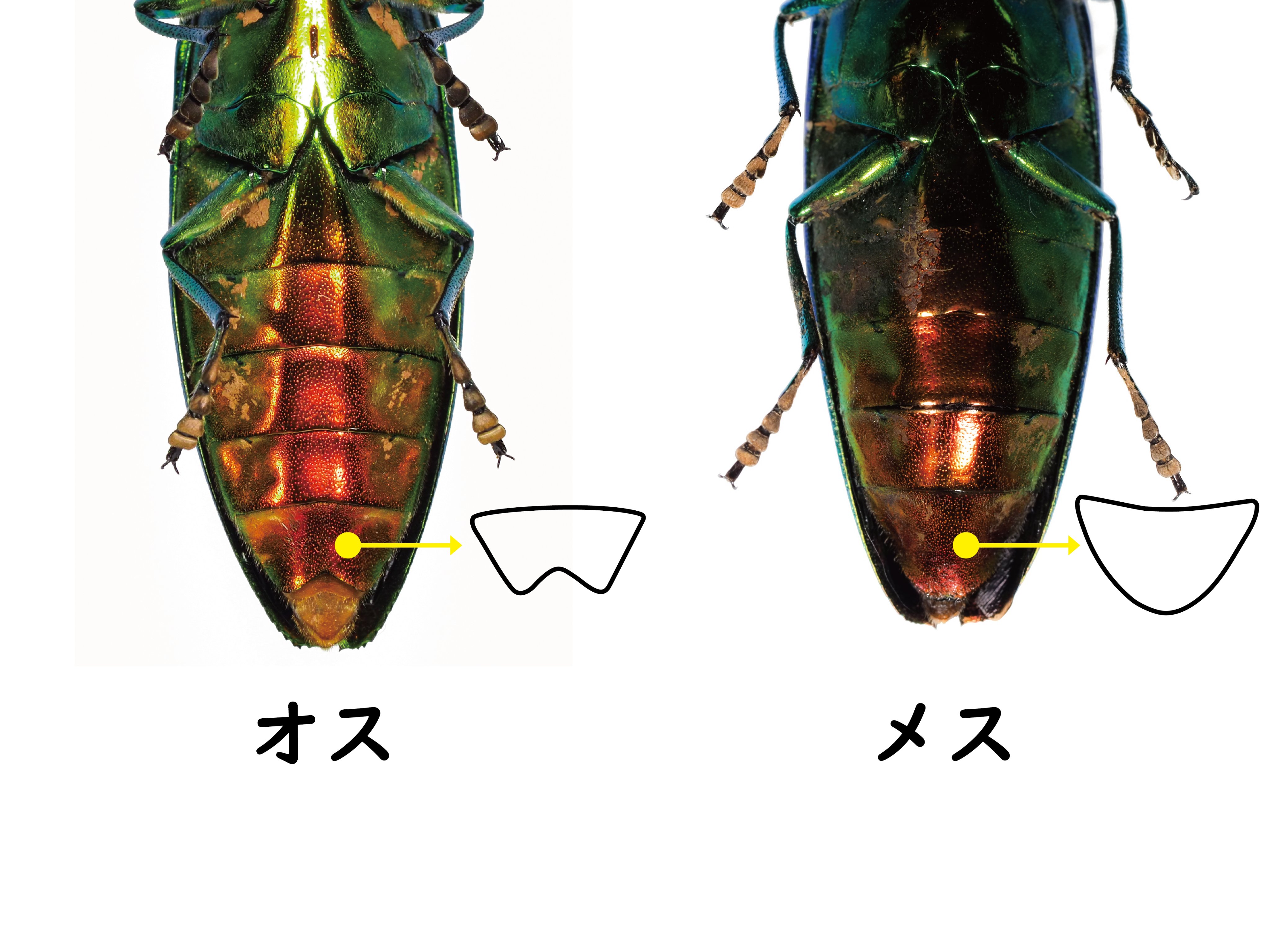

宝石のように美しいタマムシ、館の敷地で発見! この昆虫を見つけると夏が来た!という感じがしますね。 翅を開いても綺麗です。

一見するだけでは雌雄の区別はつけにくいのですが、 腹部腹面の末端の形の違いで分けることができます。 |

|

【中身はきっと美味だった?〇チチブサルボウ】 アカガイは美味しく、寿司ネタとして有名で、現在も 多くの地域で養殖されています。チチブサルボウが現在も 生きていれば、とても美味しい貝だったのかもしれません。 |

|

|

2階トイレの窓ガラス(外側)にカメムシの卵を発見! |

|

企画展「地図と模型で見る埼玉の大地」の展示物から 「プレート形状模型」を動画でご紹介します。職員が 手づくりした積層模型です。関東地方の地下にプレートが 沈み込む様子が視覚的にお分かりいただけます。 ぜひ、ご覧ください。 |

|

|

企画展「地図と模型で見る埼玉の大地」で展示している 「日本海拡大模型」です。日本列島がどのようにして形成 されたのかを紹介しています。 (模型は千葉県立中央博物館作成) |

|

|

博物館展示には、植物の”レプリカ”が使われています。 レプリカと聞くと偽物じゃないか、と思われるかも しれませんが、一つ一つが職人の手によって作られた ものであり、学術的な価値を持った工芸品です。 展示をご覧になる際には、その細かな造形にぜひ注目 してみてください。 |

|

企画展「地図と模型で見る埼玉の大地」の展示物から 「富士山プロジェクションマッピング」をご紹介します。 地形模型とプロジェクターを組み合わせて、 富士山の形成史をわかりやすく案内しています。 (千葉県立中央博物館作成) |

|

|

博物館のアカマツで寄生蜂のヒメバチの仲間が |

|

【秩父の名を冠する貝〇チチブホタテ】 秩父盆地の化石を研究した菅野博士によって命名されました。 現在ホタテガイは寒い海を好みますが、チチブホタテは 亜熱帯域の貝と共に産出することから、 温かい海を好んでいたと考えられます。 |

|

博物館のイロハモミジの樹皮に、 殻の直径2mmほどの小さなカタツムリが 暮らしています。長瀞町史には マルナタネガイと記載されています。 菜種のような微小な貝というネーミングです。 ほとんど動かないようで、どんな暮らしぶりを しているのか、とても気になります。 ご来館の際は探してみてください。 |

|

博物館周辺の林には、金属光沢をもつ美しい |

|

日本最大の蚊、トワダオオカの標本を |

|

サツキの枝先に、お餅のような膨らみを見つけました。 もち病菌と呼ばれるグループの菌類が、植物の細胞を 変異させてできた「菌えい」です。昆虫などが作る 「虫えい(虫こぶ)」はよく知られていますが、 同じような見た目の菌類が生じさせるものもあります。 白い粉状の部分から胞子を飛ばします。 |

|

昆虫の蛹の体内は、幼虫時の組織が変化して |

|

|

屋上の清掃中、角にたまった落ち葉の中から植物が 発芽しているのを見つけました。 種類はイロハモミジのようです。 そのため、カエデの木より高いところにある屋上まで 飛んできたのでしょう。 |

|

画像はどちらも40年以上前に採集された ルリボシカミキリです。 左は暗所で保管された標本、右は長期間紫外線に 当たり色褪せた標本です。標本は紫外線を受けると 退色し、劣化します。退色すると元の色には戻せないので、 標本を適切に管理し保存することは、 とても重要なお仕事です。 |

|

|

長瀞渓谷の岩場では野生バラの一種、テリハノイバラ(照葉野茨)が 花を咲かせています。和名の通り、本種の葉は発達したクチクラ層に ]由来する光沢を持ち、乾燥や強光に耐えることができます。岩上は 乾燥しやすく強烈な日光にもさらされます。限られた植物がこの過酷 な環境に適応し、生育しています。 |

|

苔むした倒木からオレンジ色のきのこが出ているのを 見つけました。掘りだしてみると…根元にはガの蛹が! サナギタケという冬虫夏草です。漢方薬としても知られ ますが、正体は昆虫に寄生して生きる菌類の一種。 森で特定の昆虫が大発生した時には、その数を調節する 役割を果たすとも考えられています。 |

|

宝石のように美しいタマムシ、館の敷地で発見! この昆虫を見つけると夏が来た!という感じがしますね。 翅を開いても綺麗です。

一見するだけでは雌雄の区別はつけにくいのですが、 腹部腹面の末端の形の違いで分けることができます。 |

5月の話題

|

今年もリンネセイボウが博物館の外壁に現れました! 壁に営巣するドロバチに寄生するため、毎年この時期に 見られます。非常に美しいので毎日でも見ていたい昆虫 ですが、滅多に姿を現さないため中々出会えないのが 残念です・・・ |

|

館内トイレの洗面台で芽生えを見つけました! 正体はヌスビトハギ(マメ科)でした。 ヌスビトハギの果実には細かなトゲがあり、 服にくっつく「ひっつき虫」の仲間です。 昨年の秋から冬に、来館された方の服に付いた果実が ここで外され、春を迎えて発芽したのだろうと想像します。 |

|

(撮影日:5月1日) |

暖かい日が続き、昆虫の動きも活発になっています。 |

|

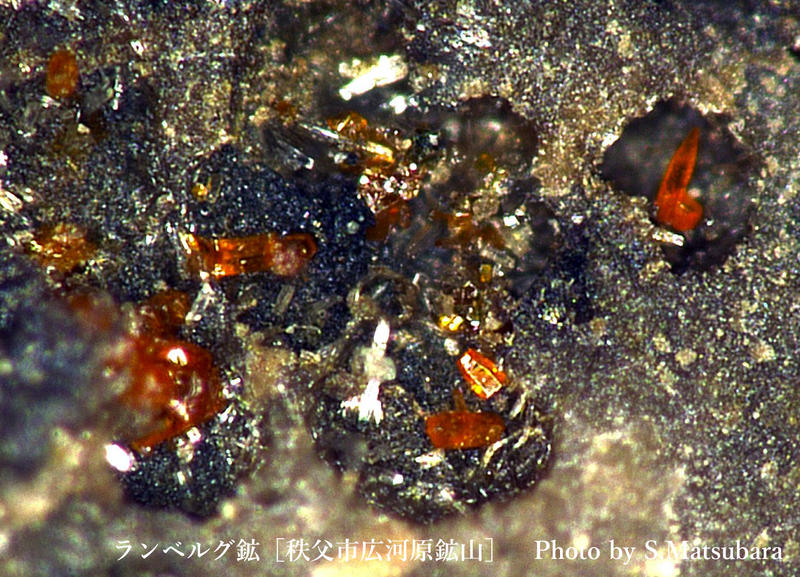

【写真で見る埼玉県産鉱物(7) ランベルグ鉱】 硫化マンガンMnSは、ふつう、黒色のアラバンド鉱として 産出します。広河原鉱山では、組成は同じで結晶系の異なる、 赤橙色のランベルグ鉱として産出し、注目を集めました。 産出後、空気に触れると、急速にアラバンド鉱へと変化します。 |

|

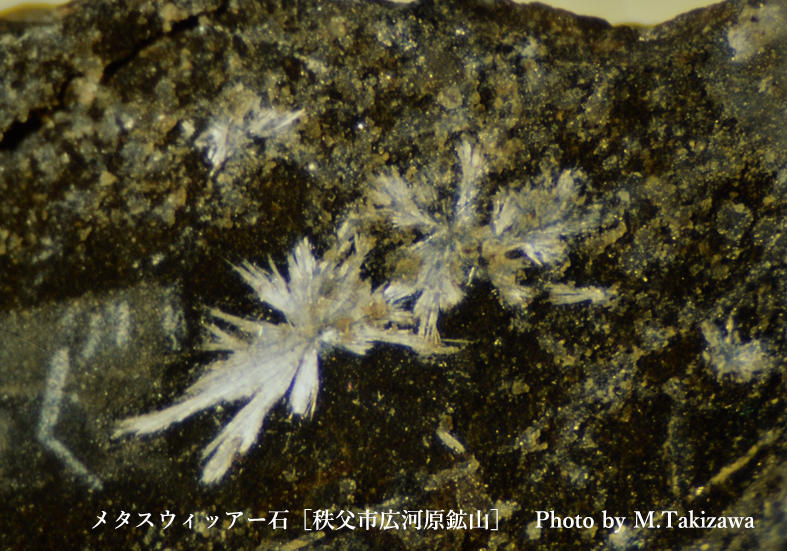

【写真で見る埼玉県産鉱物(8) メタスウィッアー石】 国内では広河原鉱山のみで産出する、水を含むマンガンリン酸塩 鉱物です。元はスウィッアー石なのですが、空気に触れることで 水が抜け、メタスウィッアー石に変化します。 |

|

博物館の窓から音がしたので、外を見てみると鳥の姿がありました。 どうやらキビタキのオスがぶつかってしまったようです。しばらく 動けませんでしたが、やがて元気に飛び立っていきました。 今度は周りに注意して、ぶつからないようにしてね。 |

|

|

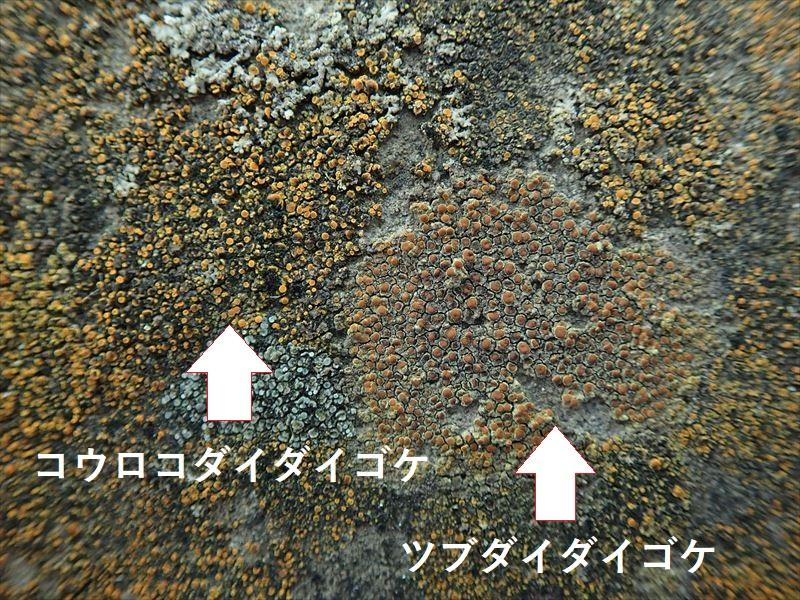

街中のコンクリート上によくみられるオレンジ色の染み。 地衣類(ちいるい)というれっきとした生き物です。 地衣類は菌類と藻類の共生体であり、乾燥に耐える たくましさを持っています。職員居住のアパートの塀でも コウロコダイダイゴケとツブダイダイゴケを見つけました。 (写真中の目盛り幅は1mm) |

|

【埼玉県を代表する化石〇パレオパラドキシア】 日本では50以上の化石が見つかっていますが、 その内の20標本は埼玉県で発見されており、 埼玉県を代表する化石のひとつといえます。 中でも、秩父盆地から見つかった全身骨格は圧巻です。 |

|

先日、当館敷地内でシジュウカラが営巣しているのを見つけました! 巣はカエデの木の洞の中にあるようです。普段は人通りの多い 場所ですが、今は人も少なく落ちついて巣作りができたのではない でしょうか。雛がいるようで、親鳥が巣の中の糞を運び出したり エサ(イモムシ)を運びこむ様子が観察できました。 |

|

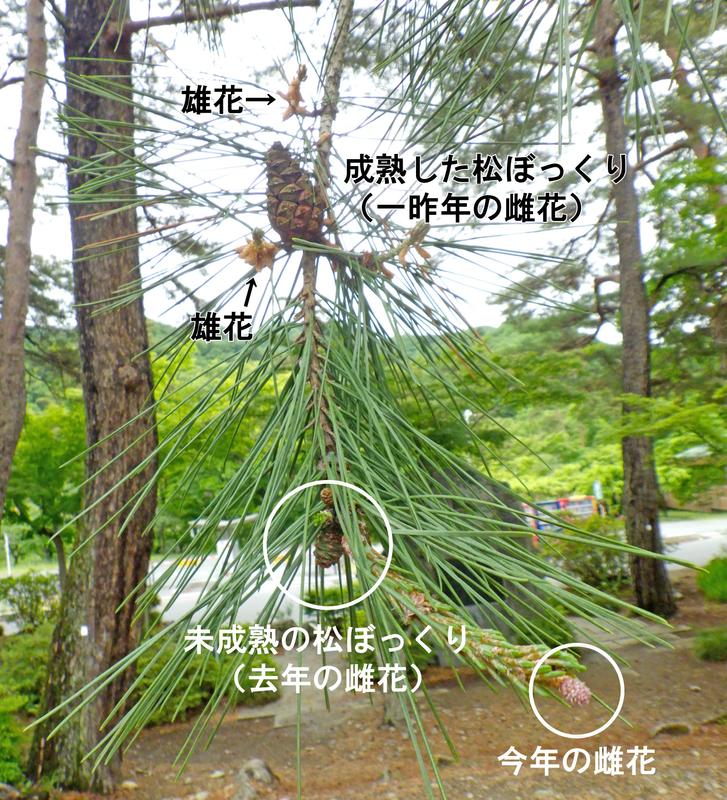

花粉を飛ばし終えたアカマツの雄花がたくさん落ちていました。 雌花は目立ちませんが、松ぼっくりを目印に探すことが できます。まず、松ぼっくりのつけ根から伸びた枝の途中に 未成熟の松ぼっくりを見つけます。さらに枝先を探すと、かわ いい今年の雌花が。地味な風媒花の雌花探し、 ひそかな楽しみです♪ |

| < |

企画展「地図と模型で見る埼玉の大地」から断層模型の 映像をお届けします。展示物なので、展示解説時以外は 実際に動くところをお見せできませんでしたが、 今回動画を撮影しましたので、ぜひご覧ください。 断層に対する理解の一助になれば幸いです。 |

|

常設展「多様な生き物コーナー」の昆虫標本のメンテ |

|

多様な生き物コーナーの見どころの一つ「アメリカザリガニ乾燥標本」 |

|

|

食材として保管していたキャベツが花を咲かせました。 生命力の強さに驚かされます。十字型の花の形から お分かりになる方もいるかもしれませんが、キャベツは 菜の花と同じアブラナ科に属します。 ちなみに、キャベツと比べられることの多いレタスは キク科に属し、タンポポに似た花を咲かせます。 |

|

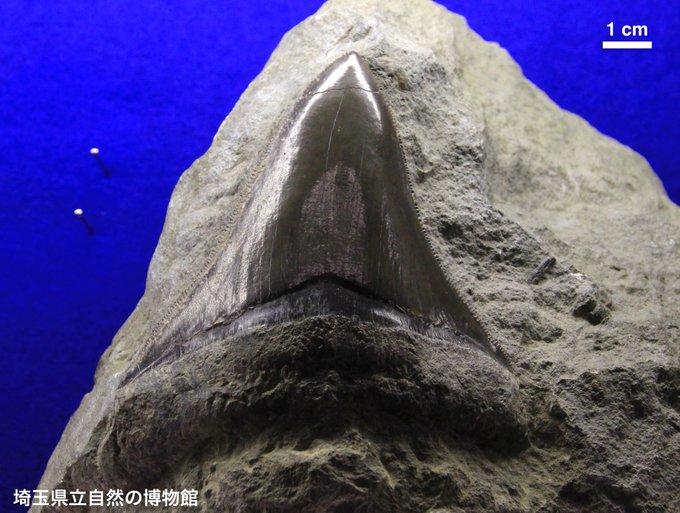

【埼玉の海の王者〇カルカロドン メガロドン】 約2500~200万年前に世界の海で繁栄した巨大ザメです。 深谷市にある約1000万年前の地層からは73本の歯群化石が 発見され、その体長は12mと推定されています。巨大なアゴで クジラを襲って食べていました。当時の海の王者といえます。 |

|

博物館周りでは今の時期、ウスバシロチョウ(薄翅白蝶)を 見ることができます。うっすらと透けて丸みのある白い翅が特徴的です。 初夏の雑木林で地上1m付近を緩やかに飛翔します。 名前に「シロチョウ」とつきますがシロチョウではなく アゲハチョウの仲間で、「ウスバアゲハ」と呼ばれることもあります。 |

4月の話題

|

|

【写真で見る埼玉県産鉱物(1) 種山石(たねやまいし)】 1981年に世界で初めて産出が報告された、県内唯一の世界 新産鉱物です。産出地は岩井沢鉱山(飯能市)で、同時に産 出報告された熊本県種山鉱山の名が付けられています。 マンガン鉱石の割れ目に形成する黄褐色の薄板状部分です。 |

|

|

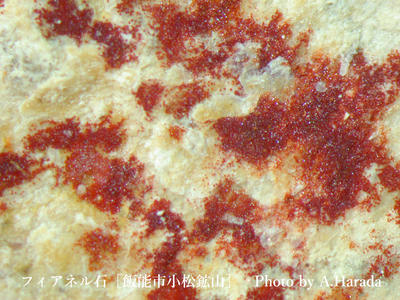

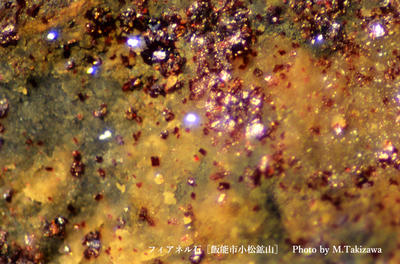

【写真で見る埼玉県産鉱物(2) フィアネル石】 飯能市小松鉱山は、他の金属鉱山では稀な、バナジウム鉱 物の産出が特徴です。赤色のフィアネル石は、2000年に県 内のアマチュア鉱物研究家らによって報告されたバナジウム を含む日本新産鉱物で、世界で二番目の発見でした。 |

|

|

長瀞渓谷の川岸の土砂上ではセイヨウアブラナが 花盛りです。本種はヨーロッパ原産の外来植物で、 葉が茎を抱く点などで類似種のセイヨウカラシナと 区別できます。川岸の土砂は昨年秋の台風19号に伴う 洪水で堆積したものです。セイヨウアブラナのタネも 土砂と一緒に流されてきたのかもしれません。 |

|

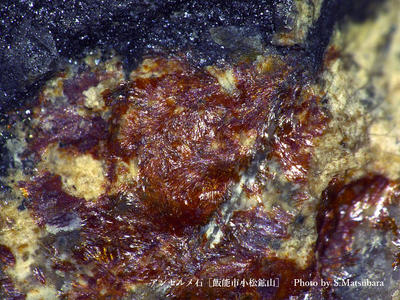

【写真で見る埼玉県産鉱物(3) アンセルメ石】 小松鉱山産のバナジウム鉱物です。フィアネル石と一緒に発 見されていたのですが、産出量が少なかったため種類が確定 できず、学会での報告は2007年と遅れました。 「発見時に発表できていれば、世界新産鉱物だった」とは 発見者の弁。 |

|

(4月9日撮影) |

岩畳の湿った場所でタヌキランが咲いていました。 日本海側の多雪地に多いカヤツリグサ科スゲ属の多年草で、 埼玉県では荒川の中流域に限って生えています。 和名に“タヌキ”とあるのは、茶色く丸っこい小穂の姿が 狸を思わせる見た目をしていることからです。 |

|

【写真で見る埼玉県産鉱物(4) フランシスカン石】 アンセルメ石とともに報告された、小松鉱山産のバナジウム・ マンガン珪酸塩鉱物です。日本での産出は小松鉱山だけで、 世界でもまだ三か所しか報告がありません。 六方晶系がはっきりとわかる結晶は、非常に珍しいものです。 |

|

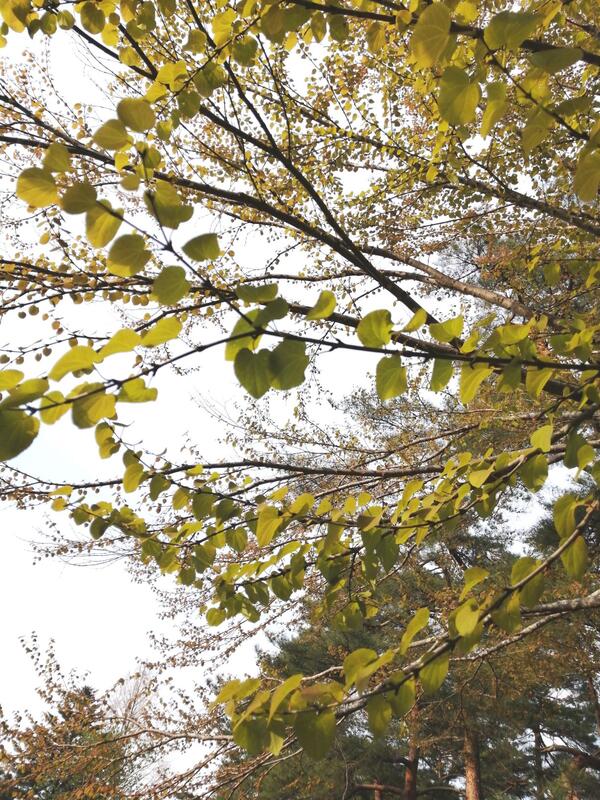

博物館のカツラの木が、かわいいハート型の新葉をつけています。 秋の黄葉も美しく街なかにも植えられていますが、本来は山地の 川沿いに生える木です。日頃は見過ごしがちな身近な植物を観察 したり、好きな草花の栽培にチャレンジしたりすることなども、 自宅で過ごす時間を豊かにしてくれます。 |

|

|

博物館の周辺にはイロハモミジがたくさん植えられて います。この時期、あざやかな緑の中に小さな赤い 点々が目にとまります。これがイロハモミジの花です。 雄しべだけの雄性花と雄しべ・雌しべのある両性花が あり、雌しべの根元には小さなタネの赤ちゃんが。 地面には芽生えもたくさん見つかります! |

|

【カエデのお話つづき①】 博物館の敷地内にある「カエデの森」には多くの種(しゅ)が 植えられています。美しい紅葉で知られるカエデですが、 春に咲かせる花も小さいながら可愛らしく、種ごとに特徴ある 姿をしています。 |

|

【カエデのお話つづき②】 基づいて21種としています。その中のミネカエデについて、 ナンゴクミネカエデ・オオバミネカエデとの分類上の関係や 分布について諸説があり、再検討を進めています。奥秩父の 稜線の現地調査や、各地の博物館に収められている県内産標 本の確認の結果、埼玉のものはほとんどがナンゴクミネカエ デタイプであることが分かってきました。真のミネカエデが 埼玉にあるのか否か、ある程度の見解が得られたら、博物館 の研究報告などでお知らせします。 |

|

【写真で見る埼玉県産鉱物(5) ポッピ石】 ポッピ石はバナジウムを含むパンペリー石で、濃緑~若草色の柱 状結晶をしています。国内では小松鉱山のみの産出です。産出量が 非常に少ないため、標本も数点しか存在しない、希少な鉱物です。 |

|

ツバキの木の下に小さなきのこを見つけました。落ちた前年の 花などに菌核と呼ばれる薄い塊(2枚目矢印)を作って発生 する、ツバキキンカクチャワンタケです。花を褐変させる病気 の原因としても知られますが、菌類の側からすると花に胞子を 付着させるのは生活サイクルの一部。ぜひ探してみて下さい♪ |

|

【写真で見る埼玉県産鉱物(6) 辰砂(しんしゃ)】 マンガン鉱山では、水銀の鉱物、辰砂が産出することもあります。 というと「埼玉でも丹が採れるのですか?」と聞かれることもある のですが、大きさはほんの数mm、点のような産出量なので、顔料 として使えるものでは到底ありません。 |